Die Entstehung, Aufrechterhaltung und Kontrolle von heißem Plasma ist das Kernstück moderner Fusionsforschung. Nur mit einem stabilen und ultraheißen Plasmazustand können Atomkerne sich überwinden, verschmelzen und die enorme Energiemenge freisetzen, die im Inneren von Sternen seit Milliarden Jahren das Universum antreibt. Dieser Artikel erklärt detailliert, wie Forscher und Ingenieure dieses Plasma in Fusionsreaktoren erzeugen und warum das dabei entstehende „künstliche Sternfeuer“ technisch so anspruchsvoll ist.

Was ist Plasma?

Plasma ist ein physikalischer Aggregatzustand – neben fest, flüssig und gasförmig. Es entsteht, wenn ein Gas so stark erhitzt oder durch andere Energiequellen beeinflusst wird, dass seine Atome ihre Elektronen verlieren. Zurück bleiben positiv geladene Ionen und frei bewegliche Elektronen. Die Mischung der geladenen Teilchen bildet ein elektrisch leitfähiges, oft extrem heißes Plasma, das auf Magnetfelder extrem sensibel reagiert.

Typische Plasmen finden sich in Blitzen, Polarlichtern oder Leuchtstoffröhren. Für die Kernfusion werden jedoch Temperaturen und Dichten benötigt, wie sie sonst nur im Innern von Sternen vorkommen: Mehrere zehn bis hundert Millionen Grad Celsius!

Warum sind diese extremen Temperaturen nötig?

Die Kernfusion – das Verschmelzen von beispielsweise Deuterium und Tritium zu Helium – verlangt, dass sich die elektrisch positiv geladenen Atomkerne bis auf wenige Femtometer annähern. Dabei wirken starke elektromagnetische Abstoßungskräfte, die man durch hohe kinetische Energie, also extreme Teilchentemperatur, „überwinden“ muss. Nur dann können die Kerne die sogenannte „Coulomb-Barriere“ durch Tunnel-Effekt passieren.

Die nötige thermische Energie liegt typischerweise bei 100 bis 150 Millionen Kelvin (K). Das sind Temperaturen, die weit über dem Sonneninneren liegen und die jedes materielle Material augenblicklich verdampfen lassen.

Wie wird Plasma im Reaktor erzeugt?

Die technische Umsetzung differenziert sich je nach Reaktortyp – die bekanntesten sind Tokamak und Stellarator.

- Einfüllen und Vorionisierung des Ausgangsgases

Im ersten Schritt wird ein niedriges Gasgemisch in die Vakuumkammer eingebracht. Meist handelt es sich um Deuterium, Tritium oder Helium. Ein Vorionisator – etwa mit Hochfrequenzstrahlung oder Elektronenkanone – bringt einen Startfunken ins Gas, der einige Moleküle ionisiert und ein erstes, schwaches Plasma erzeugt.

- Aufheizen durch ohmsche („Joule“) Erwärmung

Im Tokamak werden kräftige elektrische Ströme durch das Plasma geschickt. Das Plasma selbst wirkt wie ein extrem dünner Draht, der sich beim Stromdurchfluss aufheizt – ähnlich wie der Glühdraht einer Glühlampe. Dieses Verfahren wird als „Ohmsche Erwärmung“ oder „Induktive Aufheizung“ bezeichnet. Allerdings reicht diese Methode nur für Temperaturen bis etwa 10 Millionen K.

- Mikrowellen- und Hochfrequenzheizung (RF-Heizung)

Mit Hochleistungsantennen werden Radiowellen oder Mikrowellen ins Plasma gekoppelt. Sie regen die geladenen Teilchen gezielt zu Resonanzbewegungen an. Durch gezielte Auswahl der Frequenz (zum Beispiel Ionenzyklotron-Resonanz) kann die Energie „direkt“ in die kinetische Teilchenbewegung übertragen werden. Damit sind höhere Temperaturen als mit Ohmscher Erwärmung erreichbar.

- Neutrale Teilcheninjektion (NBI)

Eine zentrale Technik zum Hochheizen des Plasmas ist die Injektion von energiereichen neutralen Atomen. Diese werden außerhalb des Reaktors beschleunigt und dann elektrisch neutralisiert. Nach Eintritt ins Plasma werden sie wieder ionisiert – bei jeder Kollision mit Plasmateilchen geben sie dabei große Mengen Energie ab. So lässt sich Temperatur zielgerichtet und lokal beeinflussen.

- Elektronenzyklotronheizung

Mit Elektromagnetischen Wellen im Gigahertz-Bereich werden die freien Elektronen in Zyklotronbewegungen versetzt. Die so verdrillten Elektronen heizen das gesamte Plasma zusätzlich auf. Vor allem in Stellarator-Systemen ist diese Methode besonders effizient.

Warum zerfällt Plasma nicht einfach wieder?

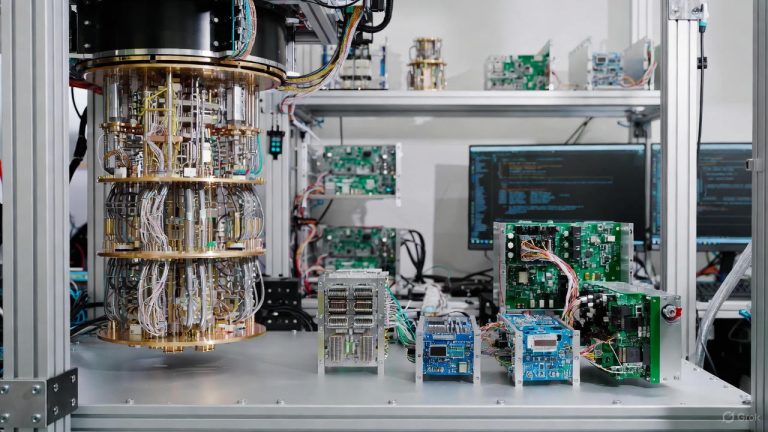

Damit Plasma im Reaktor stabil und heiß bleibt, muss es „abgeschirmt“ werden – keinesfalls darf es die Reaktorwände berühren, da es augenblicklich auskühlen und rekombinieren würde. Dafür nutzt man supraleitende Magnetspulen, die das Plasma in einem „magnetischen Käfig“ einschließen. Das Ergebnis ist ein ringförmiges, schwebendes Plasmaband, das dauerhaft von den Wandmaterialien getrennt bleibt.

Typische Auftretende Probleme

Plasma ist oft instabil. Es neigt zu Turbulenzen, Teilchenverlusten und plötzlichen Ausbrüchen. In Tokamaks können sogenannte „Disruptions“ auftreten, bei denen das Plasma katastrophal zerfällt. Forscher arbeiten weltweit an ausgefeilten Diagnose- und Regelungsmechanismen, um diese Effekte zu minimieren.

Extrem wichtig ist auch die Kontrolle der Energiebilanz: Die zugeführte Heizenergie muss deutlich geringer sein als die durch Fusionsprozesse freigesetzte Energie – nur dann kann ein Fusionsreaktor „wirtschaftlich“ Energie erzeugen.

Material- und Ingenieurfragen

Die innere Wand des Reaktors erhält dauernd Beschuss durch hochenergetische Neutronen und Ionen. Neue Materialien wie Wolfram, Beryllium oder spezielle Keramiken werden getestet, um diesen Belastungen zu widerstehen. Der Schutz sogenannter „Blanket-Module“ sorgt dafür, dass Fusionsenergie entnommen und Werkstoffe nicht zerstört werden.

Beispiele: Plasmaerzeugung in modernen Forschungsreaktoren

- Im Tokamak ITER in Frankreich wird Plasma durch alle oben genannten Methoden erzeugt und auf bis zu 150 Millionen K erhitzt.

- Im deutschen Stellarator Wendelstein 7-X nutzt man primär Elektronenzyklotron-Resonanzheizung und gezielte Teilcheninjektion.

Die Energie-Bilanz im Reaktor

Das Ziel aller Hersteller und Forscher ist es, in der Summe mehr Energie zu erzeugen als für die Plasmaerzeugung und -aufrechterhaltung benötigt wird – den sogenannten „Netto-Energiegewinn“. Erst dann wird die Kernfusion ein wirkliches Zukunftsmodell für wirtschaftliche Energie.

Zukunftstechnologien: Hochtemperatur-Supraleiter

Mit hochtemperaturfähigen supraleitenden Magnetspulen lassen sich viel stärkere Magnetkäfige realisieren. Dadurch kann ein heißeres und dichteres Plasma erzeugt werden – die Grundvoraussetzung für stabile und effiziente Fusionsreaktoren und für den nächsten Schritt in der Kommerzialisierung dieser Technologie.

Die Erzeugung und Kontrolle von heißem Plasma ist ein Meisterstück der modernen Technik. Vom initialen Vorionisieren über komplexe Heizverfahren bis zu den supraleitenden Magnetspulen für den Einschluss ist jeder Teilschritt eine Herausforderung – doch sie sind die Voraussetzung, dass das „Sternfeuer“ in kontrollierter, weltweiter Anwendung Realität werden kann.