- Coinbase und die Bankenlizenz: Warum Amerikas Banker den Aufstieg der Kryptobörse bremsen wollen - 7. November 2025

- AMD überholt Nvidia in China: Instinct MI308-Beschleuniger erhalten Sonderlizenz – Marktverschiebung im KI-Wettrennen - 7. November 2025

- US-Sanktionen beschleunigen Technologiewende: Huawei bringt eigene PCs mit chinesischen Prozessoren und Linux-OS auf den Markt - 7. November 2025

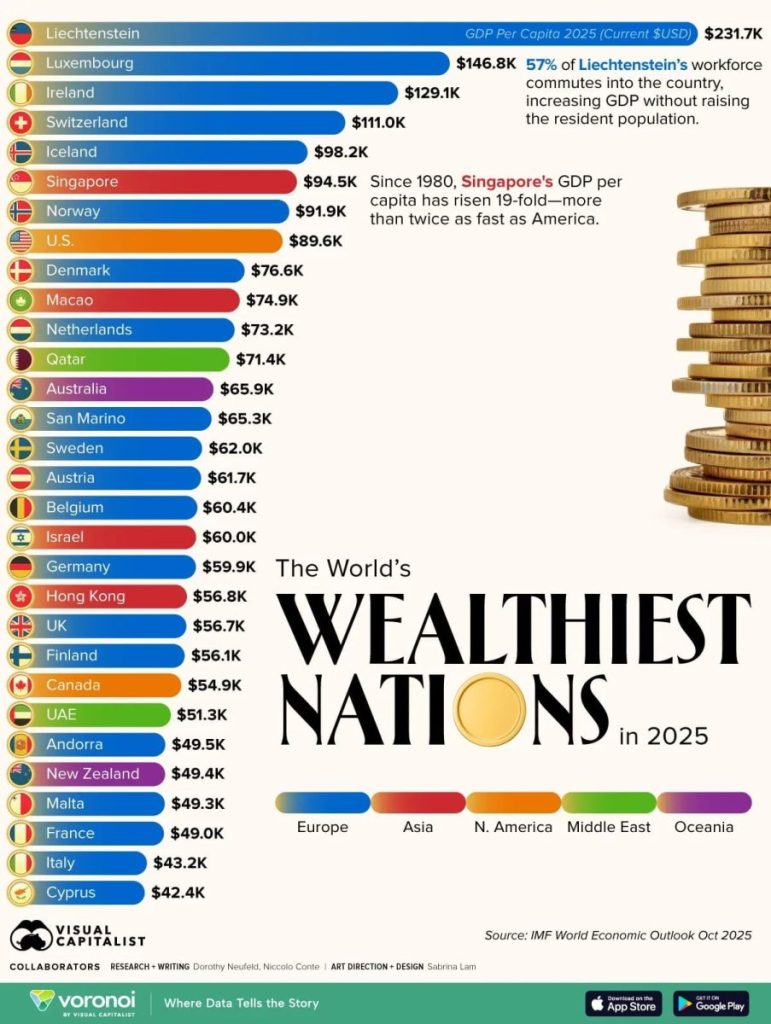

Reichtum neu gemessen – Warum Rankings mehr sind als nur Zahlen

Im Jahr 2025 veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) sowie unabhängige Analysten erneut ihren Report über die wohlhabendsten Staaten der Erde. Der Ranking-Vergleich setzt traditionell auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf als zentralen Vergleichswert. Doch was steckt hinter diesen Zahlen, wer schafft es ganz nach oben – und sind solche Listen wirklich aussagekräftig? Eine kritische, fundierte und journalistisch strukturierte Analyse.

Was bedeutet „Reichtum“ eines Landes und wie wird er gemessen?

Der Reichtum eines Landes wird zumeist am BIP pro Einwohner gemessen. Diese Zahl teilt das gesamte wirtschaftliche Volumen des Staates durch die Einwohnerzahl – eine vermeintlich einfache Rechnung mit großen Tücken. Denn die tatsächliche Lebensqualität, die soziale Absicherung und die Chancengleichheit sind von vielen weiteren Faktoren abhängig, die in Rankings oft untergehen.

Die zehn reichsten Länder 2025 – Fakten und Hintergründe

1. Liechtenstein: Spitzenreiter mit 231.713 US-Dollar BIP pro Kopf

Das Fürstentum Liechtenstein steht uneinholbar an der Spitze. Mit nur rund 40.000 Einwohnern und einer hohen Zahl von Tagespendlern erzielt das Land ein Rekordergebnis. Über 60% der arbeitenden Bevölkerung leben nicht in Liechtenstein, arbeiten aber dort – das verzerrt die Statistik nach oben. Das Land ist bekannt für eine liberale Steuerpolitik und einen florierenden Finanzsektor.

2. Luxemburg: Das Herz Europas mit globalen Verbindungen

Durch ähnliche Mechanismen wie Liechtenstein schafft Luxemburg den zweiten Platz. Auch hier sorgen hohe Einkommen, starke Finanzindustrie und rechtliche Vorteile für Firmen für rekordverdächtige Daten. Ein Großteil der Arbeitsplätze wird von ausländischen Pendlern besetzt, was das BIP pro Einwohner künstlich erhöht.

3. Irland: Das Silicon Valley Europas

Irland ist die europäische Heimat globaler Technologieriesen wie Google und Meta. Die günstige Unternehmensbesteuerung hat das Land zum Magneten für digitale Unternehmen gemacht. Der Effekt: hohe Unternehmensgewinne fließen ins Land, das BIP wächst rapide – Experten kritisieren, dass große Teile des Profits gar nicht im Land verbleiben.

4–7: Schweiz, Island, Singapur und weitere

Die Schweiz glänzt mit stabiler Wirtschaft, hoher Innovation und einer ausgeprägten Patent- und Forschungslandschaft. Island und Singapur beeindrucken durch ihren Wandel zu modernen Handels-, Finanz- und Technologiestandorten. Singapur etwa steigerte seit 1980 die Durchschnittseinkommen um den Faktor 19 – ein Paradebeispiel für systematische Entwicklungspolitik.

Europa dominiert – aber warum?

Sieben der zehn reichsten Staaten sind Europäer. Kleine Bevölkerungszahlen, starke Sozialstaaten und historisch gewachsene Finanzsysteme sorgen für hohe Durchschnittswerte. Das Ranking blendet jedoch Unterschiede in der realen Verteilung aus: In Ländern wie der Schweiz oder Luxemburg kommen große Teile des Wohlstands nur einer kleinen Schicht zugute (Patente, Vermögensverwaltung, Finanzprodukte). Immobilienpreise sind oft künstlich aufgebläht und soziale Ungleichheit bleibt eine Herausforderung.

Sonderfall Asien: Singapur als globales Vorbild

Singapur zeigt, wie stetige Reformpolitik und intelligenter Ressourceneinsatz ein Land von Armut zu einem der weltweit führenden Wohlstandsstandorte katapultieren können. Neben Finanzdienstleistungen und Handel setzt die Regierung auf Bildung, Innovation und soziale Integration – daher profitieren breite Bevölkerungskreise vom Wachstum.

Kritische Stimmen und methodische Schwächen des Rankings

Zahlreiche Ökonomen, Blogger und Kommentatoren kritisieren die Aussagekraft des reinen BIP pro Kopf:

- Tagespendler und multinationale Konzerne verzerren die Zahlen nach oben

- Lebenshaltungskosten sind nicht einbezogen

- Schattenwirtschaft, Staatsverschuldung und eine ungerechte Verteilung bleiben ausgeblendet

- Länder wie Hongkong werden manchmal als eigene Staaten geführt, obwohl sie politisch zu China gehören

Beispiel: Frankreich taucht in der Rangliste auf, steht aber gleichzeitig wegen steigender Staatsverschuldung und wachsender sozialer Ungleichheit im Fokus der Kritik.

Kommentare und gesellschaftliche Diskussion: Was steckt hinter dem Ranking?

In den Foren und sozialen Medien gibt das Thema regelmäßig Anlass zu kontroversen Debatten. Nutzer fragen nach der Einbeziehung alternativer Faktoren wie Lebensqualität, Kaufkraft (BIP nach Kaufkraftparität, PPP), sozialer Absicherung und tatsächlichem Zugang zu Wohlstand.

Manche Kommentatoren verweisen darauf, dass Staaten wie Russland, China oder Indien – mit enormer wirtschaftlicher Dynamik und Ressourcen – im BIP-pro-Kopf-Vergleich weit zurückliegen. Grund sind die großen Bevölkerungszahlen und oft fehlende sozialstaatliche Absicherung.

Geopolitische Implikationen: Einfluss, Wachstum und Herausforderungen

Reichweite und Einfluss des nationalen Reichtums sind eng mit geopolitischen Interessen verbunden. Je höher das Durchschnittseinkommen, desto größer sind oft Investitionskraft, Innovationspotenzial und internationale Beachtung. Gleichzeitig wachsen die Erwartungen an sozialen Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und globale Verantwortung.

Alternative Wohlstandsindikatoren und neue Trends

- Human Development Index (HDI): Misst Lebenserwartung, Bildung und Lebensstandards.

- Gini-Koeffizient: Gibt die soziale Ungleichheit an – je niedriger, desto ausgeglichener der Wohlstand.

- Glücksranking: Subjektive Zufriedenheit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Work-Life-Balance.

- Zukunftstrend Klimaschutz: Immer mehr Staaten verbinden Wohlstand mit nachhaltiger Entwicklungsstrategie.

Die Rolle der internationalen Unternehmen und des Kapitals

Der Einfluss von multinationalen Unternehmen auf nationale Rankings wie Irland demonstriert, wie steuerliche und rechtliche Vorteile zur Verlagerung von Firmenzentralen und Kapitalströmen führen. Der tatsächliche Nutzen für die Bevölkerung bleibt jedoch umstritten.

Was lernen wir aus dem Ranking der reichsten Länder 2025?

Das Ranking zeigt, dass Wohlstand nicht gleich Wohlergehen bedeutet. Reiche Länder profitieren von kleinen Bevölkerungszahlen, globalen Finanzströmen und einer gezielten Steuer- und Standortpolitik. Die Daten bieten Orientierung – ersetzen aber nicht die Bewertung von Lebensqualität, sozialem Ausgleich und persönlicher Zufriedenheit.

Zukunftstrends wie Digitalisierung, Bildung, Gesundheitswesen und nachhaltige Entwicklung könnten das Ranking in den nächsten Jahrzehnten wesentlich verändern. Gesellschaftliche Diskussion und kritische Analyse der Zahlen sind notwendig, um ein realistisches Bild vom globalen Wohlstand zu zeichnen.