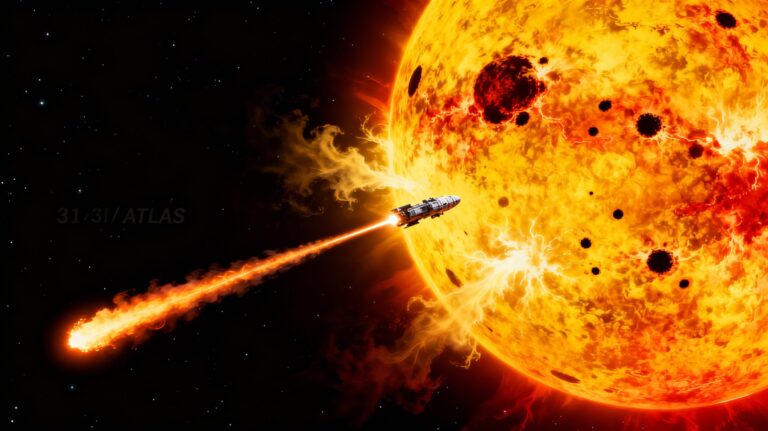

Während der Großteil astronomischer Entdeckungen von der Erde aus erfolgt, schrieb die interstellare Komet 3I/ATLAS ein Kapitel in planetarer Verteidigungsforschung: Zum ersten Mal überwachte ein Orbiter aus der Umlaufbahn des Mars die Bahn eines fernen Besuchers – mit erstaunlichen Folgen für die Präzision astronomischer Prognosen. Was macht dieses „Manöver“ so besonders, wie funktioniert die Zusammenarbeit von Bodenteleskopen und Weltraummissionen, und welche Lehren ziehen Wissenschaftler in Hinblick auf künftige Gefahrenprävention? Dieser Artikel fasst die Erkenntnisse, Methoden und Perspektiven der außergewöhnlichen Beobachtung zusammen.

Neue Perspektiven auf den Orbit: Beobachtungen von ExoMars TGO

Unerwartete Präzision durch den ExoMars-Orbiter

Nach der Entdeckung von 3I/ATLAS am 1. Juli 2025 begann die wissenschaftliche Gemeinschaft rasch mit der Prognose der Flugbahn. Besonders das europäische Raumfahrtprogramm trieb die Messgenauigkeit auf ein neues Niveau: Der um den Mars kreisende ExoMars Trace Gas Orbiter näherte sich der Kometen mit etwa 29 Millionen Kilometern – rund zehnmal näher als jedes Bodenteleskop.

Vergleich von Erd- und Marsdaten

Beobachtungen zwischen dem 1. und 7. Oktober ermöglichten einzigartige Einblicke in die Kometen-Dynamik: Während sich erdgebundene Geräte durch entfernte Perspektive und atmosphärische Störungen beschränken, minimierte die Mars-Umlaufbahn viele Fehlerquellen. Durch die Kombination beider Datensätze gelang eine zuvor nicht erreichte Präzision bei der Bahnbestimmung, die die Unsicherheiten um das Zehnfache verringerte.

Datenintegration: Ein neuer Goldstandard für die Planetary Defense

Praktische Übung für die planetare Verteidigung

3I/ATLAS brachte keine echte Gefahr für die Erde mit sich – doch die Beobachtung diente Wissenschaftlern als „Generalprobe“: Können kosmische Objekte frühzeitig und sicher erkannt, getrackt und die Kollision ausgeschlossen werden? Die Erfahrung mit den kombinierten Beobachtungen zeigt: Weltraumgestützte Sensoren, ergänzt um erdgebundene Daten, liefern einen massiven Gewinn an Sicherheit und Reaktionsschnelligkeit.

Technische Meisterleistung: CaSSIS-Kamera

Besonders bemerkenswert war der Einsatz des CaSSIS-Instruments (Color and Stereo Surface Imaging System), eigentlich zur Kartierung Marstopografie entwickelt. Für die Kometenbeobachtung wurde die Kamera hochpräzise auf den Sternenhintergrund ausgerichtet, um die schwache Signatur der 3I/ATLAS einzufangen – eine Premiere in der Astrometrie.

Zentralisierte Datenbanken als Schlüssel

Die gewonnenen Daten wurden erstmals direkt in die zentrale Datenbank des Minor Planet Center (MPC) eingespeist. Diese internationale Sammelstelle für Kleinplaneten- und Kometendaten macht die Erkenntnisse unmittelbar nutzbar für weitere Forschung und die Gefahrenabschätzung künftiger Himmelskörper.

Pro & Contra dieser Methode: Grenzen & Möglichkeiten

Vorteile

- Deutlich erhöhte Präzision bei Bahnbestimmung

- Stärkung der planetaren Verteidigungsfähigkeit

- Neue Einsichten in interstellare Dynamik durch alternative Beobachtungspunkte

- Effiziente Ressourcennutzung bislang „fachfremder“ Raumsonden

Herausforderungen

- Komplexität der Ausrichtung und Messung im All

- Beobachtungsmöglichkeiten sind von der relativen Position der Objekte und Sonden abhängig

- Noch wenige Erfahrungen, wie Ergebnisse optimal zu erdenbasierten Messungen integriert werden

Ausblick: Ein Netzwerk für die kosmische Frühwarnung?

Die quasi experimentelle Beobachtung der 3I/ATLAS durch den Mars-Orbiter hat gezeigt, wie sich die genauesten Ergebnisse nur im Zusammenspiel aus Boden-, Weltraumteleskopen und intelligenten Datenplattformen erzielen lassen. Raumsonden, die bislang rein zur Planetenforschung konzipiert wurden, können künftig gezielt zur Überwachung potenziell gefährlicher Himmelskörper beitragen.

„Generalprobe“ für die planetare Verteidigung

Dank der ungewöhnlichen Kooperation zwischen Mars-Orbiter und irdischen Teleskopen gelang ein Präzisionssprung bei der Fahndung nach kosmischen Besuchern. In einer Zeit, in der die Bedrohung durch Asteroiden und Kometen zunehmend ins öffentliche Bewusstsein rückt, könnten gerade solche „Generalproben“ uns die nötige Sicherheit und Handlungsfähigkeit geben, um bestehende Risiken zu managen und künftige Ereignisse besser einzuschätzen.